ペットショップ情報(冬)

冬のペットショップ情報/ホームメイト

童謡「雪」では、犬は喜び庭を駆け回り、猫はこたつで丸くなるとうたわれています。それもそのはず、猫はエジプトが原産である動物なため、寒さが苦手なのです。しかし、冬が猫に大敵なのかと言えばそうではありません。冬は産まれたての猫にとっては大切な季節でもあるからです。産まれたての猫が冬に成長し子猫となる過程と、寒がりな猫を飼っているご家庭で冬に気を付けるべきことをご紹介致します。

冬は子猫のすくすく成長期

発情したメス猫にオス猫が反応し交尾をして妊娠するのですが、その発情期は1年に2回あり、おおよそ1月から3月にかけてと、6月から8月にかけてです。妊娠期間には個体差がありますが52日から71日程で、つまり発情期から2ヵ月程度で赤ちゃん猫が産まれることとなります。すなわち、8月から10月にかけての間に産まれた赤ちゃん猫は、11月から2月ごろにかけての冬の時季に徐々に子猫へと成長していきます。子猫は、生後40日程度まで離乳食を与え、その後は固さのある食事に切り替え、顎や歯の発達を促進しながら育てる方法が良いとされています。

それまでのあまり顎を使わなくて食べられる離乳食から、大人の猫の食事に近い物を食べ始めることによって、赤ちゃん猫から子猫へと成長するのです。また猫は、視覚と四肢の連動が急激に発達する時期でもあるため、兄弟猫同士でのじゃれあいや運動しながらの遊びも激しくなってきます。寒い冬にペットショップに訪れてみて下さい。子猫たちのすくすくと育っていく姿が見られます。

寒がりの猫でも暖房には注意を

猫は一般的に寒さを苦手とする動物です。人間が寝ている布団の中に入り込む光景は猫のいるご家庭では定番ではないでしょうか。この場合、人間なら暖房を強くすることで寒さを和らげることができますが、猫の場合はヒーターの温度を上げる行為そのものが危険に繋がる可能性があります。部屋の中でストーブやヒーターなどを点けているとき、暖かい場所を見付けるのが得意な猫はその熱源の近くにやって来ます。ところが猫は「暖かい」と「暑い」の区別をするのが苦手です。そのため、ヒーターやストーブが点いていると、そこに近づき熱源の近くに長時間いすぎてしまうことが多く、体の一部を焦がし低温やけどになるケースも多くあります。また脱水症状に陥ってしまうケースもあり、注意が必要です。

一般的に猫にとっての快適な室温は20℃から23℃くらい、湿度は50%から60%の間が最適と言われています。冬は空気が乾燥するため、やかんでお湯を沸かしたり洗濯物を部屋干しにしたりして湿度を保つのも良い方法です。ペットショップでは、ペット専用のヒーターも売られています。寒さゆえ、ストーブやヒーターの前につい長居してしまう猫に最適なアイテムだと言えます。

毛玉は冬の猫の敵?

基本的に寒がりの猫ですが、背中よりもお腹の方が体温を奪われる確率が多く、それは猫が犬と同様にお腹の方が背中よりも毛が少ないことが影響しています。反対に背中側にはびっしりと密集した毛が生え揃っており、毛の1本1本の間には空気の層が作られています。この空気層が、暖かい体温と寒い外気との間の断熱材としての役割を果たしているため、猫は自らの体温を暖かいまま維持して寒さを防いでいるのです。

しかし、その空気層を作ることを防ぐ働きをしてしまうのが、毛玉です。毛玉がたくさんできてくると空気の層が体の表面を覆う面積も減り、そのことが猫の体温を外気へと逃してしまうのです。

そのためには、こまめなブラッシングが効果的です。ブラッシングを頻繁にしてあげることで毛玉ができることを予防でき、毛玉ができていたとしても小さいうちに取り除くことが可能です。またブラッシングをすることで皮膚への適度な刺激を与えられマッサージ効果が期待できるため、猫の体温の上昇にも繋がります。

一見無関係に思われる寒さとブラッシングには、実は猫にとって大きな意味を持っているのです。

ペットショップにはイヌやネコだけでなく、いろいろな動物がいます。それぞれ寒さへの防衛も冬の過ごし方も異なりますので、動物の生態を十分理解して、正しく飼うようにしましょう。

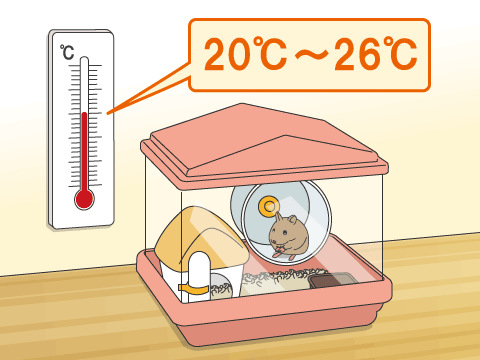

ハムスターの疑似冬眠

愛くるしい姿と手軽に飼育できることで人気のあるハムスターですが、寒い冬の朝に体を丸めて動かなくなっていることが見られます。これは寒さから身を守るための防衛反応で「疑似冬眠」と言います。疑似冬眠に入ると、動かないばかりか、呼吸や心拍数が低下し、体温も下がります。これは人間の低体温症と同じで、放っておくとそのまま死んでしまう可能性も高いため、かなり深刻な状態と考えていいでしょう。

一般的にハムスターは気温が10℃以下で動きが鈍くなり、5℃以下になると疑似冬眠に入るとされています。ハムスターが丸くなっていたら、まず部屋を暖めると共に、ハムスターを毛布やタオルで包み、ゆっくり体温の回復を待つようにします。こたつに入れたりストーブに直接当てたりして急激に暖めるとかえって逆効果ですので、時間をかけて自然に体温が上がってくるようにします。体が動き始めたら、しばらく安静して蜂蜜や砂糖を溶かしたぬるめのお湯を飲ませて体力の回復を促します。少し落ち着いたら、ペットクリニックで体調を確認してもらいましょう。

疑似冬眠は、寒さだけでなくストレスがあったり栄養不足の場合でも起こるため、時々カゴから出して遊ばせるとか、栄養価の高いエサに代えるとかして、健康に配慮することが飼い主としての努めです。

小鳥の防寒対策

小鳥を飼育する場合、冬を越すための対策は大切です。生後1年未満から2歳くらいまでの若い鳥は、体力に乏しく寒さに慣れていないため、冬の環境づくりをしっかりしてあげましょう。

冬は朝・晩の気温と日中の気温の温度差が大きくなります。暖房を切るとぐんと気温が下がるので、鳥かごを窓際から離したり、夜だけパネル型のヒーターやペット用ヒーターなどで暖めるようにしましょう。また、厚めの布やビニールでケージの半分以上を覆い、寒い空気が入らないようしてあげることも大切で、温度計を取り付けて気温が分かるようにすると便利です。取り付け位置は、ケージとほぼ同じ高さか、若干低い位置にします。日中は人の生活に合わせた気温でも問題ありませんが、ときには窓際に移して、20分程度日光浴をさせると良いでしょう。

あまり動かなかったり、くしゃみが多い場合は風邪をひいているかもしれません。小鳥用栄養剤を与えたり、普段よりも脂肪分の多いエサを与え、様子を見るようにします。翼に頭を入れて動かない場合は、症状が深刻であることも多いので、体調が戻らない場合は、獣医に相談することをおすすめします。

気温の変化にデリケートな小鳥たちが、無事に冬を過ごせるよう、快適な環境を提供してあげましょう。

昆虫の越冬

昆虫は種類によって卵やさなぎ、幼虫などいろいろな形で越冬し、中には成虫のまま冬を越す昆虫もいます。樹皮の隙間や落ち葉の下、地中など越冬場所も様々で、寒さや外敵から身を守りながら冬を越します。ペットショップでお馴染みのカブトムシやクワガタムシは、幼虫として木の下の地中で越冬します。また、チョウやハチなどは成虫のまま冬を越すものとさなぎで越冬する種類があります。

ペットショップで買った昆虫を越冬させる場合は、昆虫の生態をよく理解しておくことが大切です。様子を見たいからと言って、土の中から掘り返したり、指で触るのは禁物です。できるだけ自然に近い環境で育て、孵化するのをじっと待つようにします。室温もあまり暖かいとかえって逆効果。できるだけ温度差が激しくならないように注意しましょう。

ペットにとって冬の寒さはこたえます。飼い主は、ペットが寒がらないように、快適な環境を維持するように心がけましょう。飼い主自身でも気づかない寒さもありますので、ペットの立場になって寒さ対策を行ないましょう。また、イヌやネコなどは寒さを表現できますが、熱帯魚はそうはいきません。水温をしっかり管理して、優雅な泳ぎを保てるようにしましょう。

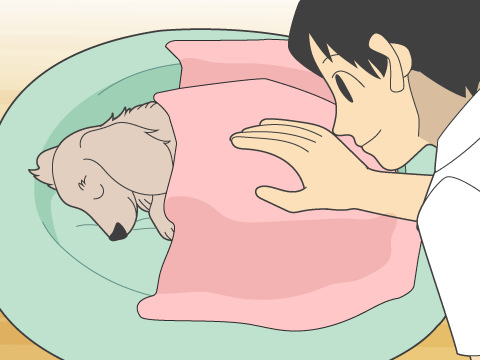

犬の寒さ対策

寒さが厳しくなる冬は、ペットにとっても辛いものです。特に、犬は下から来る寒さに敏感です。お腹は毛が少なく、床にも近いため、すきま風や床からの冷えには寒さを覚えます。犬が眠るときは、上から毛布などを掛けると同時に下にも暖かい物を敷いてあげましょう。室内で飼っている場合は、比較的寒さ対策はできますが、エアコンなどを使用していると空気が乾燥し、鼻や喉の粘膜が乾いて、細菌やウィルスに対する抵抗力が弱まります。人と同じように加湿器を使用するなど、空気の乾燥に気を付けましょう。

屋外で飼っている場合は、ハウスの中に毛布など暖かな物を敷いてあげます。それでも寒そうにしていたら、アルミを使った熱反射のシートやダンボールなどを毛布の下に敷くと良いでしょう。雪が降ったりした夜はかなり冷えるので、玄関先などに入れ、ペット用ホットカーペットや湯たんぽで暖かく眠れるようにしてあげましょう。

犬種によっても寒さの感じ方が違います。シベリアンハスキーや秋田犬など、寒い地方の犬はわりと寒さに強いですが、チワワやブルドッグなどは毛も少なく、ちょっとした寒さに弱いものです。また、生まれて6ヵ月以内の子犬や、病中病後の犬、高齢犬などは抵抗力が弱いので、特に寒さ対策が重要になります。

愛犬が震えていたり、体を小さく丸めていたりすると寒がっているサインです。散歩に行きたがらずにずっと寝ているときや、水を飲む量が少ないときも寒いと感じているときです。あまりに寒いと体調を崩す犬もいますので、排尿や排便に変化がないか観察しましょう。水を飲む量が減ると、泌尿器系の病気にかかりやすくなるので、室内でもいいのでできるだけ運動量を増やし、水分を取らせるようにしましょう。

また、寒さ対策への思いが強すぎて、犬が暑がっても問題です。暑いときは、舌を出してハァハァあえぐようにしますので、暖房の温度を下げたり、窓を開けて外気を取り込んだりして最適な環境を作ってあげましょう。

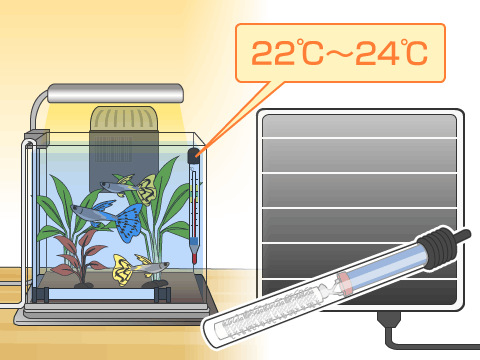

冬の熱帯魚の管理

水槽の中で優雅に泳ぐ熱帯魚ですが、冬の時期の管理はなかなか大変です。本来は、熱帯の暖かい海で生育している魚なので、水温が下がると生育できなくなります。熱帯魚を飼育するときは、ヒーターなどで水温を一定に保つようにしますが、光熱費もかかり不経済です。そこで、ヒーター以外でも水温を保てるように工夫することが望ましいでしょう。

水槽の下に断熱材を敷くことで、少しは水槽の放熱を減らすことができます。建築用の断熱材は熱の伝導や放射を防ぐため、水槽の底面に敷くことで水温の低下を防ぐことができます。また、エアコンやストーブで部屋全体を暖めておくことも水温低下を和らげることになります。ただし、暖房を切ると急激に水温が下がりますので、ヒーターとの併用を上手に行なうことが重要です。この他、温水を入れてあげるのも方法のひとつとしてあります。これも大量の水を入れると水温が急激に変化するので、少しずつ入れ替えたほうが良いでしょう。夜間は黒い布などで水槽を覆うと、水温の急激な低下を防げます。

熱帯魚は生息地によって、快適な水温が異なります。グッピーやネオンテトラなどは22~24℃が適温ですが、アロワナやレッドテールキャットなどは25~30℃と適温に差があります。水温に適した熱帯魚ごとに水槽を分けたり、水槽の大きさに合ったヒーターを選ぶようにするなど、適切な管理をしてあげましょう。